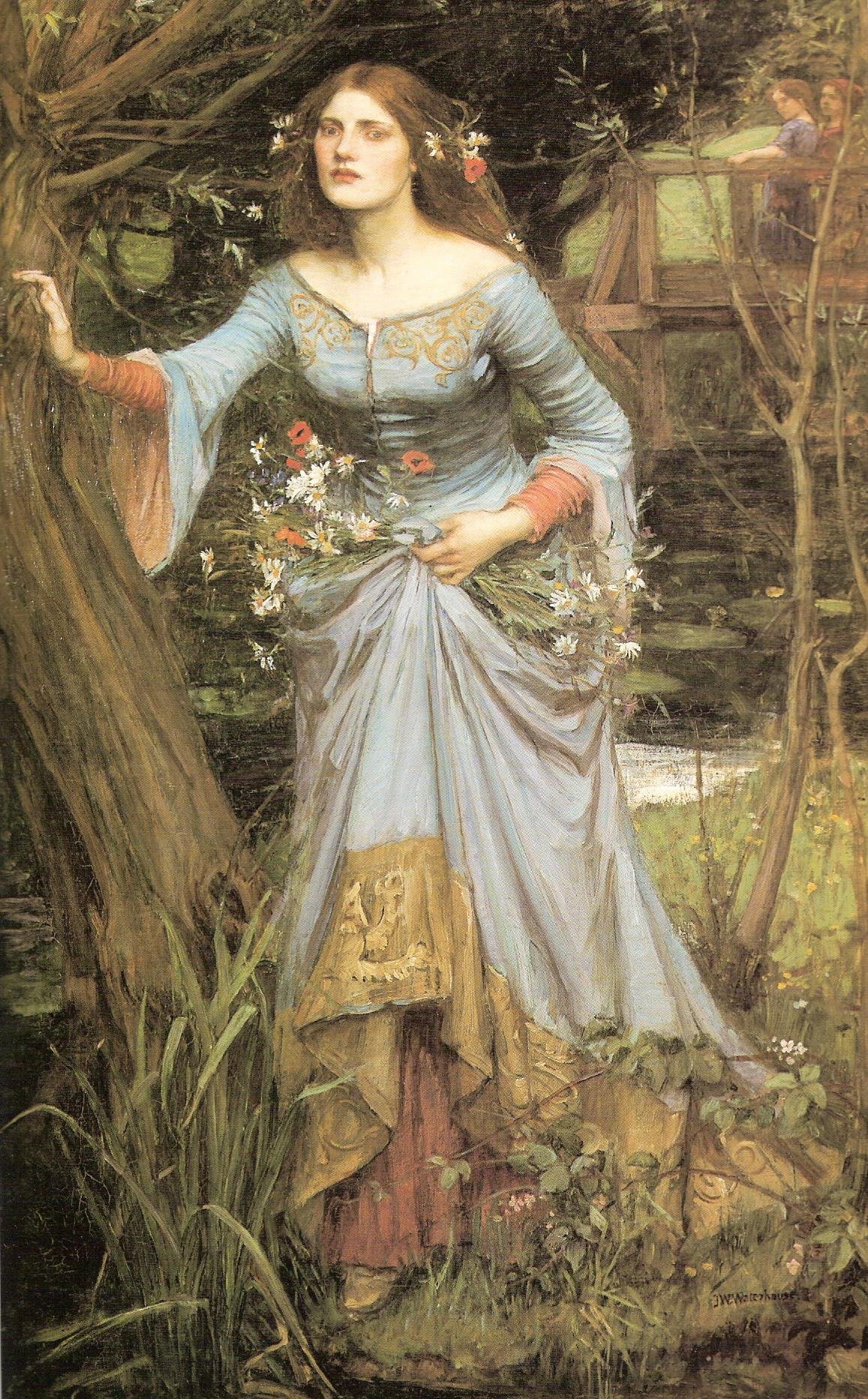

| Artist | John William Waterhouse |

|---|---|

| Year | 1894 |

| Medium | Oil on canvas |

| Dimensions | 73.6 cm × 124.4 cm (29.0 in × 49.0 in) |

Ophila是莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》中的人物。她是丹麦的年轻贵族,哈姆雷特王子的潜在妻子。该画描绘了奥菲莉亚(Ophelia)在去世前的最后时刻,坐在柳枝上,该枝头伸出百合花池。她的皇室着装与自然环境形成鲜明对比。沃特豪斯(Waterhouse)在她的腿上和头发上都放了花,将她绑在自然环境中。

奥菲利亚正孤芳自赏地扬起头抚摸自己的秀发,自怜自恋宛如水边的纳西索斯,仿佛身处于远离现实世界的迷幻的梦中。精神错乱的奥菲利亚太过沉浸于自己的内心世界,才会坠入水中。带着一头如水波般垂下的秀发,端坐在水莲池中,奥菲利亚自己已化身为一朵水莲,与池塘融为一体。沃特豪斯至少上了七层色才使得奥菲利亚棕红色的秀发达到如水似的透明的效果。荷塘的奥菲利亚与1888年的《夏洛特夫人》一样,白色的衣衫下小腹微微隆起,代表着性成熟,与象征着生育能力的水莲相照应。微微凸起的小腹作为女性性吸引力的标志,甚至出现在当今社会的大众文化中:玛丽莲•梦露的白色连衣裙下的小腹就是最好的例子。除了毛莨、雏菊与水莲,画面中还出现了荨麻、蔷薇与罂粟。此处的荨麻继承了米莱斯《奥菲利亚》中的荨麻,代表着痛苦;粉色的蔷薇象征着爱情。左上角的荨麻与右下角的蔷薇被一根阳具似的树干连接起来,奥菲利亚正坐在树干上,寓意着爱情是奥菲利亚的痛苦之源。爱情的受挫扰乱了她的神经,使她与沃特豪斯笔下的其他女性一样,沾染上了癔病的气质。的确,奥菲利亚的疯癫揭示了在感情中处于被动状态的女性的痛苦。哈姆雷特厌女症式的言行举止,以及自己作为他者的身份,把奥菲利亚逼上了绝路,逃入了荷塘的幻象乡。奥菲利亚的头发上戴着罂粟与雏菊的花环,象征着永眠、想象与愉悦的红罂粟预示着奥菲利亚将迷醉地沉溺在自己的梦里,永远地在荷塘深处沉睡下去。

1889年草地上的《奥菲利亚》中出现了奥菲利亚献给哥哥的花束中的花朵茴香、芸香,以及编织花环时用到的毛莨、雏菊。茴香象征着奉承与欺骗,芸香象征着忧伤与悔恨;“这是给您的茴香”、“这是给您的芸香”这些癫狂错乱的话语表面着奥菲利亚的精神已经崩溃。奥菲利亚把留给自己的芸香揣在手中,眼神幽怨而楚楚可怜,流露出无尽的忧愁。腰间花环与散落在草地上的毛莨与雏菊象征着奥菲利亚纯洁的处子身份,加深了观众的对她的怜惜。毛莨另有孩子气的愚蠢行为的寓意;奥菲利亚在危险的河畔采花的确是孩子气之举,或许唱着“他死了,一去不复来”的奥菲利亚是明知危险,执意求得一死。奥菲利亚自觉哈姆雷特的爱情已一去不复来。哈姆雷特装疯以后,为了使奥菲利亚死心,对她说:“我们再也不要婚姻了……你上尼姑庵吧。”在维多利亚时代,这样的话语无疑是对未婚妻宣告死刑。爱情的谎言,爱情的死亡,以及由此生出的疯癫与忧伤,正是奥菲利亚之死的秘密。而她身边的花朵,正在用花语诉说着这些秘密。

1910年的蓝裙《奥菲利亚》将荷塘《奥菲利亚》身上的癔病影子发挥到极致:混杂着忧郁与狂喜的眼神,《请教神谕》中女祭司的惊恐的前倾动作,仿佛回到了30年前,癔病女患者形象最为流行的19世纪80年代。毛莨、雏菊、红罂粟依旧装点在奥菲利亚身上,从米莱斯的《奥菲利亚》中搬来的泽生薹草也依稀可见。奥菲利亚手中的花束中多了一两支象征着忠诚与死亡的紫罗兰: “我想要给您几朵紫罗兰,可是我父亲一死,它们全都谢了;他们说他死的很好……”紫罗兰这一意象提醒我们,奥菲利亚的癔病不仅来自爱情的痛苦,还来自丧父之痛及其对爱情的冲击。哈姆雷特杀死了奥菲利亚的父亲男女之爱与父女之爱的不可调和性使奥菲利亚陷入崩溃。如何协调好自己作为女儿与作为爱人的身份,这是莎士比亚时代在探索的问题,是维多利亚时代在探索的问题,也是当代的我们应当探索的问题。

1908年的《有花直须折》是沃特豪斯1908年《有花堪折直须折》的习作,又被冠以《奥菲利亚》的名字。画面中的奥菲利亚手捧花束,花束中除了紫罗兰,还有《哈姆雷特》中并未提及的蔷薇与百合。艺术家们总是热衷于在原典的基础上自由发挥,这也是为什么沃特豪斯早期的作品中充满着“伪考古”。米莱斯的《奥菲利亚》中也有原典中并未提及的蔷薇与勿忘我。另外,在荷塘《奥菲利亚》与蓝裙《奥菲利亚》中,裙摆上都有金色的狮子图案,与丹麦的皇室盾形纹章上的金色狮子十分相像。艺术家各自对原典进行演绎的同时,也赋予了原典更丰满的内涵。前拉斐尔派的奥菲利亚们让莎翁笔下的奥菲利亚形象更为立体,成为了研究《哈姆雷特》时绕不过的对象。

文章来源 https://zhuanlan.zhihu.com/p/21674621